¿Cómo lee un ceramista? En los últimos años poco, porque si bien con las manos enlodadas se puede escuchar música, no se puede leer. Y lee desordenadamente, brincando de un autor a otro, de un siglo a otro, de una lengua a otra. ¿Y cómo escribe un ceramista? Me temo que mal, sin remedio, sin oficio y por deformación profesional con una circularidad obsesiva, un darle la vuelta a las ideas y a las palabras, manoseándolas como si fueran barro y no consiguiendo nunca la redondez que en sus cacharros está garantizada por elemental construcción.

¿Y cómo entonces acepta un ceramista la invitación a escribir un texto sobre sus lecturas, un texto sobre literatura? Simplemente porque la invitación de mi querido amigo Philippe Olle me sorprendió con un pie en el avión en un momento de irresponsabilidad (bastante frecuentes por cierto) y sin pensarlo dos veces acepté y hasta con mucho gusto ante la posibilidad de compartir algunas de las ideas que la práctica de mi oficio me ha sugerido en relación con la literatura y con el arte en general.

Hablar de un libro o de un autor clave para mí, esa fue la solicitud de nuestro anfitrión. Obviamente habría una multitud de autores y libros posibles, pero me pareció de inmediato imposible tratar de decir algo significativo sobre cualquiera de los autores esenciales de la literatura que sin duda son bien conocidos por todos ustedes.

Venir a decirles lo que Borges significa para mí, o que Cervantes, Kafka, Thomas Mann, Faulkner, Italo Calvino, Valery, Saint-John Perse, Rilke, Pessoa, y un larguísimo etcétera son lecturas de y para toda la vida para mí, resultaría en una tediosa y previsible sesión de descubrimientos de hilos negros y aguas tibias que a más de uno de ustedes le haría pensar, con razón: zapatero a tus cacharros.

Preferí entonces pensar en esta plática no como un ensayo crítico sino como una reflexión en voz alta sobre la forma en que el mundo de la literatura se relaciona con mi quehacer y también como una invitación a la lectura de un autor japonés que en los últimos años he leído con gran placer y de quien apenas acaba de publicarse en español la que muchos consideran su obra maestra. Por ser quizá desconocido para algunos de ustedes consideré posible hacer esta presentación de Haruki Murakami a quien estoy seguro en poco tiempo le corresponderá en México un lugar tan importante como el que ocupa en los países en que ya está traducido desde hace tiempo.

Los lenguajes artísticos de disciplinas diversas constituyen un sistema de vasos comunicantes y estoy convencido de la conveniencia enriquecedora que resulta de acercarse a todas las que se pueda uno acercar confiando en que de alguna manera misteriosa, o al menos imposible de explicar con precisión, estos contactos o referencias pueden llegar a tener un efecto en el desarrollo del propio lenguaje en el oficio que uno haya elegido, o mejor dicho, en el oficio que lo haya elegido a uno.

Naturalmente esta idea no es nada novedosa. Pienso, por sólo mencionar a algunos, en Rilke buscando claves para su escritura en la obra escultórica de Rodin, en Paul Klee cultivando la música (y la escritura) a la par que la pintura, en el chino Gao Xingjian pintando y derivando de la pintura su voz literaria, entre tantos otros ejemplos que artistas que han declarado a este respecto.

Mirando hacia atrás, muy atrás, considero una gran fortuna el haber descubierto la literatura desde la infancia, ese tiempo en el que el tiempo sobraba, cuando un año duraba por lo menos diez de los de ahora. Desde las muchas noche en que mi padre nos leía un fragmento de “Las Mil y una Noches” antes de dormir, hasta el día en que pude leer por mi cuenta a Julio Verne, a Salgari, a Conan Doyle y algunas cosas de Chejov y Pérez Galdós.

Poco después, a los diez u once años, un descubrimiento alucinante: Dostoyevski. Leído con avidez aunque desde luego sin entender cabalmente las honduras sicológicas que “Crimen y castigo” contiene. Recuerdo claramente el día en que mi padre me encontró leyendo “Los hermanos Karamazov”, y me aconsejó esperar algún tiempo para leer ese libro; también de su expresión de sorpresa y quizá preocupación al enterarse de que en realidad estaba releyéndolo por segunda o tercera vez, fascinado por cierto.Hasta ese día la biblioteca de la casa había estado a la disposición de todos. De un día para otro noté que algunos libros habían desaparecido. Lo que nunca creo haberle dicho a mi padre es que el armario en que había secuestrado a algunos autores fue naturalmente descubierto por mí, visitado con asiduidad y leído a fondo. No había mejor recomendación para leer un libro que saberlo clasificado como inconveniente.

Sin embargo, a pesar de ese temprano descubrimiento de los libros y de un fuerte deseo de ser escritor, no me dediqué a la literatura. Y veo confirmada aquí la idea de que en realidad no escoge uno al oficio sino al revés, y no lamento en absoluto la definición que se me impuso porque por un lado, al igual que me sucedió con el juego del ajedrez (otra pasión temprana), estoy seguro de carecer del talento necesario y por otro, asumo sin ninguna duda la verdadera y definitiva pasión que me atrapó y determinó mi dedicación a la cerámica. Y si acaso algo puede haber en mi trabajo de esa inclinación inicial por la escritura pienso que puede serlo mi práctica del dibujo como una necesidad permanente, quizá una forma sublimada de la escritura, semejante a ella al menos en la mecánica que comparten: la definición del dibujo de Paul Klee: pasear una línea sobre un papel, es en esencia también aplicable al acto de escribir.

La dedicación a la cerámica desde luego no excluye los muchos otros intereses que en la medida de mis posibilidades trato de cultivar o frecuentar. La música, la danza, el cine, las matemáticas, y naturalmente la literatura; caminos de conocimiento, aproximaciones diferentes a ese asunto esencial para cualquier creador: el esfuerzo de entender el mundo, de contribuir a inventarlo, de darle forma a una visión personal comprometida a definirse a medida que se desarrolla. Estoy convencido de que un creador es antes que nada un individuo curioso que quiere saber, y que para ello necesita hacer. No tanto alguien que sabe y expresa sino al contrario, alguien que no sabe y al no soportar el no saber necesita lanzarse a averiguarlo. Las obras no son entonces más que una especie de bitácora en ese interminable proceso de investigación en la dirección en la que a cada artista le corresponde hacerlo.

Tan fascinante como la percepción de una obra de arte resulta el pensar o intentar pensar en el proceso que la determinó. Sabiendo de antemano que lo esencial permanecerá siempre fuera de alcance y que mientras más grande es una obra más misteriosa e incomprensible será para la razón. Y sin embargo que gratificante resulta el tratar de desentrañar los mecanismos, el método, lo característico del lenguaje de un artista; el por qué y el cómo.

Así es como desde la ingenuidad o la ignorancia me interesa analizar las estructuras de las obras que me cautivan, y sin llegar desde luego a ninguna conclusión quiero creer que conocerlas mejor puede ocasionalmente determinar una mejor comprensión de los problemas a los que me enfrento como ceramista. Y pienso en el rigor y la libertad en la pintura de Vicente Rojo, de Gunther Gerzso, de Klee y de Morandi; en la esencialidad de la escultura de Brancusi y Noguchi; en los contrastes, el equilibrio y los matices en la música de Bach, de Bartok, de Schubert, de Stravinski, de Beethoven y Mozart y Ligeti y Berio y Scelsi y Sofia Gubaidulina y tantos más, pues me parece que entre todas las artes es la música la más cercana a la cerámica: forma pura.

Hacer vasijas es como escribir sonetos; el mismo rigor canónico y el mismo infinito número de posibilidades. Mi trabajo se mueve ocasionalmente en otras direcciones pero regresa siempre a ese centro fundamental que significa el torno de alfarero. Sorprendido de que tras tantos miles de años, tras tantos millones de vasijas torneadas todavía sea posible encontrar ahí algo nuevo, en esa tierra tan trillada que a algunos les parece agotada y que sigue rindiendo frutos al que la cultiva con devoción.

Paso ahora a ocuparme del otro motivo de esta plática, la invitación a leer a Haruki Murakami. Hace unos tres años un amigo japonés me hizo conocerlo y desde entonces he buscado todo, o por lo menos todo lo que se ha publicado de su obra en occidente (en inglés, francés o alemán) y mi admiración por él ha sido confirmada en cada libro. Estoy convencido de que en poco tiempo habrá también en México muchos lectores de esta gran obra literaria. Mi apuesta por el éxito de Murakami no es desde luego muy arriesgada puesto que ya hay multitud de ensayos y reseñas tanto en Japón (donde ha recibido varios de los premios más importantes), como en Europa y Estados Unidos que hablan de él con entusiasmo y en varios casos como un casi seguro candidato al Nobel en el futuro.

Hasta la fecha Murakami ha publicado siete novelas, un libro de cuentos y una crónica-testimonio. De las novelas hay tres de engañosa sencillez (“South of the border, west of the sun”, “Norwegian Wood” y su más reciente “Sputnik sweetheart”). Otras cuatro que apenas se dejan definir pues son una combinación de novela de suspenso, sátira, ciencia-ficción, misterio, erotismo, comedia sicodélica, búsqueda heroica, ensayo sociológico y seguramente más. Obras tan ambiciosas como llenas de poesía. Ellas son “”En busca del carnero salvaje”, “Dance, dance, dance”, “A hard boiled wonderland and the end of the world”, y la recientemente publicada en español “La crónica del pájaro que da cuerda al mundo”.

Los héroes de Murakami son siempre un yo que narra y que nunca sabe más que nosotros los lectores. Un hombre joven más o menos desencantado sin ningún rasgo que lo distinga, bastante carente de ambición, con frecuencia desempleado o con cualquier trabajito para sobrevivir. Su mujer suele abandonarlo o al menos no tomarlo nunca demasiado en serio y esto como todo lo que le sucede no parece nunca afectarlo demasiado. Al menos todas las crisis que uno podría imaginar devastadoras se resuelven siempre en un tono menor, una melancolía distante, una especie de resignación apacible ante la fatalidad, que de su rutina hogareña (le encanta estar en su casa, planchar sus camisas con cuidado, cocinar por si su mujer llega a cenar), de pronto y sin ningún aviso lo enfrenta a aventuras extraordinarias, verdaderos viajes iniciáticos cargados de simbolismo y de una profundidad desmesurada; cual Dante de paseo por el infierno, cual Quijote posmoderno que sin querer se encuentra enredado en las más delirantes aventuras en busca de algo que nunca alcanzamos a entender plenamente, cual un nuevo señor K intentando acceder al Castillo cuando en realidad lo único que él quería era localizar a su gato extraviado.

Todo esto narrado en un estilo que hace pensar en Woody Allen y en Kafka en la más inconcebible de las amalgamas. Leer a Murakami es un deleite hipnótico; la naturalidad de su prosa, la difícil facilidad para llevarnos de la mano en recorridos alucinantes y que suceden sin embargo en su casa, en el jardín de algún vecino, en el metro de Tokio. En sus novelas suele haber varias novelas contenidas y a pesar de los enormes riesgos narrativos en los que se embarca, nunca se cae ni se empantana, provocando en el lector la sensación de estar en otro mundo. Una vez más pienso en la capacidad de Kafka para tras tres páginas de El Castillo habernos dado ya todo un mundo, visible, tangible, ineludible. Así con Murakami también, y lo más notable es la facilidad asombrosa de su escritura que en ningún momento se puede confundir con superficialidad a pesar de la banalidad de muchas de las situaciones. Con toda regularidad se encarga de recordarnos que lo que estamos percibiendo como la gran aventura está sucediendo en un barrio clasemediero de Tokio y que nuestro Dante-Quijote-señor K no es más que un japonés común y corriente, un chavo cualquiera incapaz de cualquier forma de heroísmo con quien nos identificamos imperceptiblemente y al que llegamos a querer como a un amigo.

Porque hay una sencillez y un respeto de parte del autor por sus héroes. Al tiempo que parece manejarlos como marionetas de un destino ridículo y fantástico, la impresión que siempre tenemos de ellos es de una gran dignidad. No es que sean decentes, son buenos, bondadosos y bienintencionados, respetuosos.

Un respeto y una conciencia que puedo imaginarme también como característicos del mismo Murakami, quien en 1997 escribió un libro de carácter testimonial-periodístico sobre el caso del ataque con gas sarin en el metro de Tokio. Una extraña pesadilla para esa sociedad tan excepcionalmente segura como lo sabe cualquiera que haya visitado el Japón. En este libro, “Underground”, Murakami entrevista a lo largo de dos años tanto a las víctimas como a los autores del atentado, miembros de la Secta de la Verdad Suprema y en todo momento se percibe el tacto y cuidado con que se aproxima a cada uno de ellos entregándonos un retrato de la visión del mundo de esa sociedad tan lejana a nuestros parámetros, y que ante el atentado monstruoso reacciona no con la indignación que podríamos esperar, sino más bien con una actitud de sorpresa y azoro. En vez de maldecir o pedir la pena de muerte para los criminales tan sólo la curiosidad de saber por qué lo habrán hecho. Todo un retrato de la mente japonesa contemporánea.

Pero volviendo a la ficción. Encuentro en la escritura de Murakami un espejo ineludible, y pienso que esto se debe a una mirada de poeta que transmuta las historias al aproximarse a ellas desde una perspectiva al mismo tiempo tan profundamente personal, como cargada de implicaciones universales e intemporales. Actualísima porque en forma semejante a Michel Houellebecq todo sucede en la mente. Esto, que es aparentemente una perogrullada ya que es bien claro que toda creación literaria es un producto de la mente de alguien, en el caso de Murakami y también de Houellebecq va mucho más lejos al referirse a lo mental en un nivel neurológico; se trata de lo que sucede no en una imaginación, sino en un cerebro, y esto contemplado a partir de lo que en este momento la ciencia sabe o especula sobre su funcionamiento. Todo lo que escribe Murakami es como un sueño, y el sueño es el sueño del autor, el sueño de su personaje y en última instancia es el retrato de nuestro sueño, el de todos y cada uno de sus lectores.

Los pozos que tan frecuentemente nos encontramos en sus historias, los elevadores misteriosos, las zonas prohibidas, los drenajes, el mismo metro de Tokio, la insistencia en el ascenso y el descenso, parecen imágenes evidentes de este paso del consciente al inconsciente, un paso sin solución de continuidad pues la unidad entre ambos es perfecta. Así como en la estructura mental de un individuo lo que se piensa y lo que sin pensarse sucede en la mente constituyen una unidad inextricable, en lo que construye Murakami entre un pasado real y falso, un futuro real y ficticio, se impone siempre un presente imaginario a la vez delirante y perfectamente congruente.

Es Murakami un artista tan profundo como Andrei Tarkovski y tan ligero como los Beatles. Su voz inconfundible nunca deja de resonar en la memoria del que lo lee. Brillantez, dulzura, fuerza extraordinaria, profundidad, transparencia, humor, compasión. Son los adjetivos que me vienen a la mente al pensar y recordar este mundo literario que los invito con gusto a visitar. Con la advertencia o la garantía de que una vez que se hayan expuesto a él ya no podrán olvidarlo.

Haruki Murakami ha declarado que odia los finales y sé de varios lectores que resienten cierta incomodidad o desamparo ante una perspectiva abierta que desearían poder percibir completa y cerrada por su autor. Pero así como Paul Klee dijo que un dibujo nunca se termine sino que en un momento dado se abandona, creo que las novelas de Murakami al ser abandonadas por él nos obligan a repensarlas interminablemente en la memoria.

Yo también odio los finales. Entiendo perfectamente la idea de Klee y abandono mis cerámicas que nunca están terminadas. Y este texto que podría y debería contener muchas ideas más que inevitablemente siguen surgiendo y que podrían ser tan buenas o tan malas como las ya anotadas, también tengo que abandonarlo sin conseguir realmente terminarlo. Y regreso a mis cacharros.

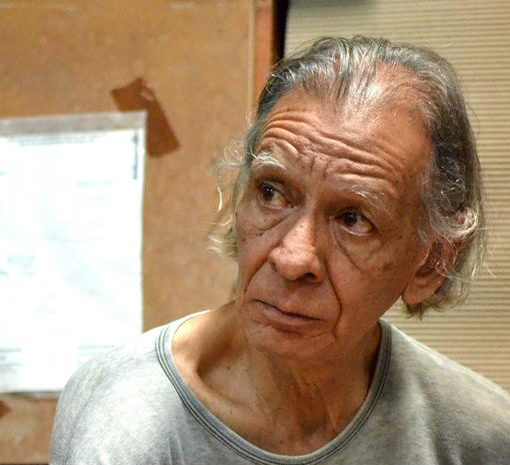

Gustavo Pérez, julio 2001.