El ceramista es ante todo un dibujante. Con sus manos y el barro limita el espacio, lo abre y lo cierra, nos dice qué esta dentro y fuera. Mueve sus puntos y sus líneas al doblar, perforar o cortar la superficie del barro. Para conservar sus trazos es necesario someterlos al fuego, juez absoluto que confirma o destruye.

Cuando se tiene la suerte de tener una pieza de cerámica en las manos, es casi imposible no cerrar los ojos. Sentimos con nuestras manos las manos del ceramista y mano a mano encontramos el camino del poema. Un microcosmos de rugosidades y satines, continuos y bordes, pliegues y deslices, huecos y planos, incisiones y cortes, hasta la vuelta al inicio del cuento de nunca acabar. Todo el dibujo explícito y el secreto, el que no se ve, pero se siente, nos quedan en claro.

Para nosotros en México, a principios del siglo XXI la presencia de la cerámica es natural. En los mercados, en los puestos de comida callejeros, en alguna fonda y hasta en algún restorán, la alfarería popular nos acompaña con la discreta familiaridad de un viejo pariente, fiel y entrañable. El plato, la cazuela, el jarro y la jarra, están hechos de nuestro mismo barro. Por nuestra tradición judeo-cristiana sabemos que el Dios creador y todopoderoso fue gran aficionado a la alfarería. Pero antes que los europeos llegaran a este continente, sus habitantes habían trabajado la cerámica con extraordinario talento, sirviéndose de ella para los más diversos usos, tanto utilitarios y cotidianos como ceremoniales y religiosos. En sentido inverso a la fe que trajeron los europeos, los indígenas hacían a sus dioses de barro, pero no se consideraban hechos de ese material. Hoy nos deslumbran esas representaciones en nuestros museos arqueológicos. Los españoles trajeron, entre tantos tesoros y calamidades, otra cerámica muy diferente, heredada de tradiciones árabes y europeas. De la fusión de ambas, resultó la que hoy sobrevive. Por razones que no cabe analizar aquí, nuestra cerámica no ha fructificado como se esperaría de tales ancestros. Tal vez, al perder los indígenas la posibilidad de representar sus imágenes religiosas con barro – por el privilegio que hicieron los españoles de los metales preciosos, las maderas y las telas pintadas – extraviaron los caminos de su cerámica hasta relegarla al ámbito doméstico, con pocas excepciones.

El siglo pasado quizo inventariar con ánimo enciclopédico la cultura de este país, inmensamente rico e inmensamente pobre. Por ese universo de información supimos que la alfarería popular, como la mayoría de las lenguas indígenas, era un patrimonio en vías de extinción. Los pocos talleres existentes tenían los días contados por la proliferación de las fábricas de cerámica de pasta. Si no desaparecieron fue justamente por la revaloración que se hizo entonces, en los años finales de la Revolución, por un grupo de pintores, arquitectos, escultores y poetas. Gracias a ellos se miró a la cerámica popular con nuevos ojos y se abrió una brecha, de terracería naturalmente, por donde aparecieron algunos visionarios que nos enseñaron la cerámica como un lenguaje universal, un territorio de las bellas artes.

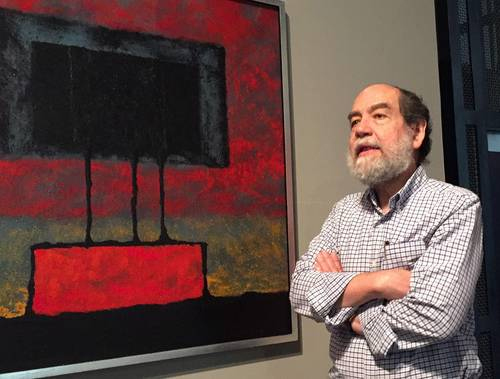

Gustavo Pérez nos presenta una selección de su obra de los últimos cinco años. Debe haber sido muy difícil elegir entre cientos de piezas – cada una reflejo de un instante irrepetible – este grupo, muestra de las más diversas intenciones.

El artista trabaja casi exclusivamente sobre el plato redondo y el vaso cilíndrico, formas elementales del torno. Sobre estas formas, ejerce todo tipo de manipulaciones, entablando un diálogo con la materia hasta definir entre ambos, un acorde armónico. Algunas veces comprime el cilindro, vaciando el vacío, hasta reintegrar al barro a un estado puramente sólido. Hay un par de secuencias en las que nos enseña, paso a paso y pieza a pieza, la involución de la forma. Otras veces, las presiones a la pared del barro llegan a la perforación, que abre un nuevo punto en el vacío arriesgando la integridad del plano. Los riesgos se buscan, se multiplican y se enfrentan una y otra vez, sin titubeo. Una sensualidad desbordante nos lleva con un guiño, un susurro o un suspiro a lo misterios gozosos más íntimos. Muchas veces se dibuja sobre el plano con una navaja, hiriendo la materia y acentuando el corte con un empuje desde dentro. Pero hay peores heridas: algunas alcanzan a traspasar violentando la pared. La estructura, bárbaramente alterada solo puede sostenerse por la magia del ceramista que reinventa la forma apoyándola en el azar del fuego. Debe haber un pacto secreto entre los elementos y el poeta. El resultado esta a la vista, pero no tiene ninguna explicación razonable.

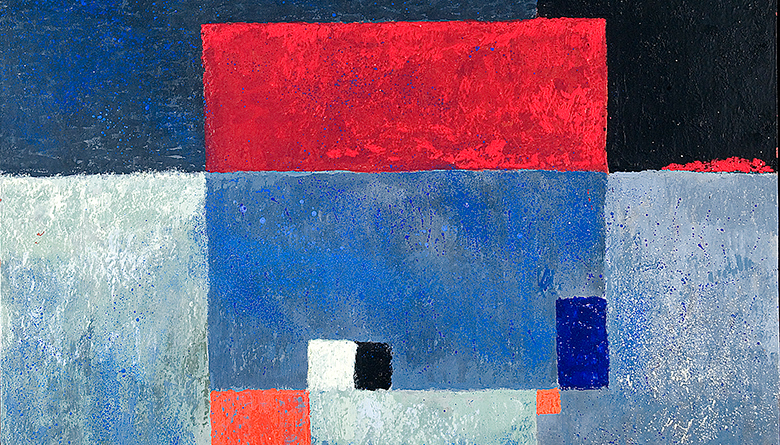

A este dibujo inicial, hecho en el espacio y tres dimensiones, se suma otro más, el dibujo en la superficie de la obra. Sobre esta estructura, confirmada y conformada por la primera quema en el horno, se añade el esmalte, la piel definitiva que vestirá a la pieza. Este segundo dibujo es necesariamente una consecuencia del otro. Hay que descubrir en la forma previa, las formas complementarias del enlucido final. Algo equivalente a la función de la música respecto a la letra de la canción para subrayar, insinuar, evocar, disimular, acentuar, afirmar o negar.

En muchas de las piezas encontramos otra sorpresa: la extraña armonía entre los interiores y los exteriores esmaltados. La piel de dentro guarda una perfecta relación con la piel externa. Como si entre las dos se tejiera una partitura sobre un mismo teclado, a dos manos.

Entre la colección hay dos pequeños grupos de trabajos bien diferentes. El que está formado por algunas de las piezas en porcelana hechas en la fábrica de Sèvres, Francia y otro que presenta unas piezas en barro negro hechas en un taller de Coyotepec, Oaxaca. Radicalmente distintas, nos muestran la admirable capacidad de Gustavo para aprender y enseñar en terrenos desconocidos para él. En los tres años que estuvo como artista invitado en Sévres, el ceramista supo sentir y hacer sentir a la porcelana sus más lúcidas reflexiones. Sus puntos de vista parecieran no tener nada que ver con los trabajos representativos de esta legendaria fábrica. Algo parecido podríamos decir de las piezas en barro negro que resumen el diálogo rico y fraterno que se estableció entre la tradición indígena y el sentimiento del artista. Las combinaciones de bruñido y acabado mate abren una ventana sobre un paisaje inédito.

Hay otros dos trabajos de conjuntos. Uno sobre el piso y otro sobre el muro. En ambos casos la multiplicación de elementos cilíndricos, idénticos entre sí o con diversas variantes, crean piezas sinfónicas que nos hacen pensar en algunas fachadas prehispánicas, especialmente en las de Mitla, Oaxaca. Hay una vibración de luces que tiene sus raíces en el más puro arte abstracto geométrico. Como frente a otros grupos de piezas, sentimos la ilusión de conocer muchas más, porque la imaginación vuela hacia tantas que habrán quedado en las bodegas del taller.

Sin ninguna duda, esta muestra es un acontecimiento extraordinario. Una lección inolvidable de dibujo y la confirmación de la cerámica como lenguaje poético completo, capaz de expresar las más altas y variadas emociones.